この実習は2部構成です。第1部は6月に日帰りで、第2部は8月に2泊3日でそれぞれ実施します。助教の鈴木正貴がコメントいたします。[ ] は指導教員。

| 今日は、実習最終日。外は大雨。実習メニューの大幅な変更を強いられました。 朝食をとり、荷物の整理を終えたら、宿の研修室に集まって、班毎に水質調査道具のチェックをします。水質調査ができる事を信じて・・・ |  水質調査道具のチェック |

| 雨の止む気配がないので、宿の中で記念撮影です。宿のスタッフの方々にも加わって貰いました。フレームに入らない金子先生と島田先生は前列で寝て貰います。 荷物をバスに積み込み、小降りになる事を願って、とりあえず八幡平ビジターセンターへ。 |  みんなで記念撮影 |

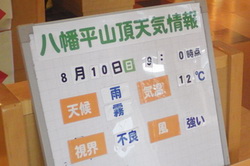

| 八幡平ビジターセンターで、展示物や資料を見たりしながら、雨の様子をうかがいます。 写真はビジターセンターに貼り出された八幡平山頂の天候。当初、今日の午前中は八幡沼を周回する予定でしたが、無理と念を押されました。 |  八幡平の天候 |

| これだけ降れば河川は増水します。今年の水質調査は、サンプルの採水と、EC・水温の測定のみを現場で行うことにしました。 増水する川の岸で、危険の無いように、バケツと柄杓を使って河川水を汲みます。 |  採水・水質測定の様子 |

| サンプルを持ち帰って、大学戻ります。昼食をとったら、共通実験室で水質分析をはじめます。 パックテストや測定器を用いて、班毎に手分けして測定します。これまでの実習で経験済みですから、手慣れたものですね。 |  共通実験室にて測定中 |

| 班毎に測定結果を黒板に書き出します。 測定値をみながら、松川と赤川、そして各河川の上流・中流・下流を比較して、班毎に何がいえるのか考えます。 |  測定結果の発表 |

| 辻先生のアドバイスを受けながら、班毎に考察を発表します。レポートの課題にもなっているので、各自でしっかりメモをとりましょう。 これで2泊3日の実習は終了です。みなさん、お疲れ様でした。 |  測定結果から考察する |

捕まえたぞ! | 朝6時起床。昨夕に仕掛けたトラップを回収します。さあ、ネズミは入っているでしょうか? 今年は、52個のトラップを仕掛け、アカネズミ16個体、ヒメネズミ2個体の計18個体を捕獲できました。これまでの実習における最高記録です! |

捕獲されたアカネズミ | 捕獲した個体をトラップからビニール袋へ、噛まれないよう慎重に移して、重さを量ります。 最も大きな個体は重さが55gでした。この個体を捕まえた学生には、後で賞品を渡します。 |

街づくりコース(1) | 朝食をとったら、コースに分かれて実習開始です。まずは街づくりコースの様子から。 駅舎や役場、開拓村、柏台地区など、語り部の菅原さんと一緒に旧松尾村を巡ります。 |

街づくりコース(2) | 午後は、松尾コミュニティーセンターでヒアリングを行います。外は雨が降り出しました。 対象者は、皆さんと同じ年頃に、映画「同胞」の製作に拘わったメンバーです。今の自分と照らしあわせながら、映画製作にかけた思いを聞き取ります。 |

登山コース(1) | 他方で、登山コースの様子はというと、雨に降られる事もなく、吉木先生を先頭に、秋田焼山周辺の山中を歩いています。途中で、植生の変化を確認しながら登ります。 地図の見方は大丈夫ですか?現在地はわかりますよね? |

登山コース(2) | 毛せん峠、鬼ヶ城を抜け、名残峠に到着。そこから、かつての硫黄採掘場に寄って地衣類の草原へ。 写真は湯ノ沢に沿って歩いているところです。この川は温水が流れているんです。 |

昆虫に関する講義 | 宿に戻ったら、少し休んで夕食です。その後、昆虫採集をする予定でしたが・・・外は雨。 昆虫採集を中止して、専門家の伊達さんに講義をお願いしました。昆虫採集は、9月の終わりに、大学構内で実施することにします。 |

乾杯! | 講義を終えたら、みなさんお待ちかねの宴会です。佐野先生の挨拶で乾杯。 呑みすぎると、明日の調査が大変なので、ほどほどにしておきましょう・・・と言っても、例年、素直に従った学生はいませんね。(^^;) |

| 午前8時15分に大学集合。今年は遅刻者なし。調査に必要な荷物を、みんなでバスに積み込みます。 外は雨。おまけに台風も近づいています。まあ、なんとかなるでしょう・・・ということで、雨具を着用して出発。 |  集合!そして出発! |

| 今年は植生調査からスタート。柏台地区、松川温泉付近、蓬莱峡、旧松尾鉱山跡の4カ所を巡ります。 8班に分かれて、設定した方形区のなかに生育する植物の種や被度を階層ごとに記録します。 |  松川温泉近くのブナ林にて |

| 松川温泉郷にある岩手山の登山口で昼食休憩をとったあと、松川地熱発電所へ。 前回の実習では、太陽光発電の現場を訪ねましたが、今回は地熱発電です。地熱は、自然エネルギーの一つとして期待されています。 |  松川地熱発電所にて |

| 地熱発電所をあとに、樹海ラインをのぼって蓬莱峡へ。ここは、オオシラビソとコメツガの混交林です。 これまでより少し小さい方形区をつくって、調査開始。配布された図鑑と見比べながら、種を同定します。 |  蓬莱峡にて |

| 見返峠を越えて、アスピーテラインをくだります。そして、旧松尾鉱山跡地へ。 植生調査をした後、植栽現場へ行って、植栽に至る過程の説明を受けます。失った自然を取り戻すのは難しいですね。 |  旧松尾鉱山の植栽地にて |

| 無事に植生調査を終え、宿へ。着いたら荷物を降ろし、すぐにネズミトラップを仕掛けます。 写真は設置するトラップ。中にエサが入っていて、ネズミが入ると、手前のフタが閉まるしかけ。さあて、どこに仕掛けましょうか。 |  トラップの設置 |

| トラップを設置したら、夕食まで少し休憩です。そして夕食後には座学です。 今日の植生調査の結果解説、明日の調査の事前打ち合わせと続きます。 |  植生調査結果の解説 |

| 明日の実習は、「街づくりコース」と「登山コース」に分かれて行います。コースを分けるのは、はじめての試みです。 街づくりコースは、明日の午後にヒアリングを予定しています。質問事項の確認や、進行担当の選出など、班毎に最終チェックをします。 |  街づくりコースの打合せ |

焼走りにて | 本日は、丸一日かけて実習を行います。心配された天候は問題ないようですね。 8時30分に大学を出発し、まずは岩手山焼走り熔岩流へ。現況に至る形成過程や植生遷移について、観察しながら説明を受けます。 |

バイオマスボイラー | 溶岩流をあとにして、近くにある国際交流村へ。ここで、バイオマスボイラーを見学します。 林業活性化や自然エネルギー活用に役立てています。震災で化石燃料が手に入らなかった時でも、稼動できたようです。 |

野鳥のラインセンサス | 樹海ラインの入り口へ。ここからは、グループに分かれ、八幡平へ向かって1.5kmごとにバスから降ります。そして、鳴き声を頼りに、歩きながら生息する野鳥の種類を調べます。 ウグイスは分かりやすいようですが、他の種類も鳴いてますよ。 |

八幡平を歩く | 野鳥のラインセンサスを終えたら、見返峠で昼食。その後、八幡平を歩きます。 まだ、ところどころに雪が残ってますね。途中で、生育する植物を観察したり、偏形樹や湿原復元の説明を受けます。 |

ソーラーガーデン姫神 | アスピーテラインを下って、ソーラーガーデン姫神へ。ここでは、大規模な太陽光発電に取り組んでいます。電気自動車の給電システムもありました。 本日の実習は以上です。お疲れ様でした。 |